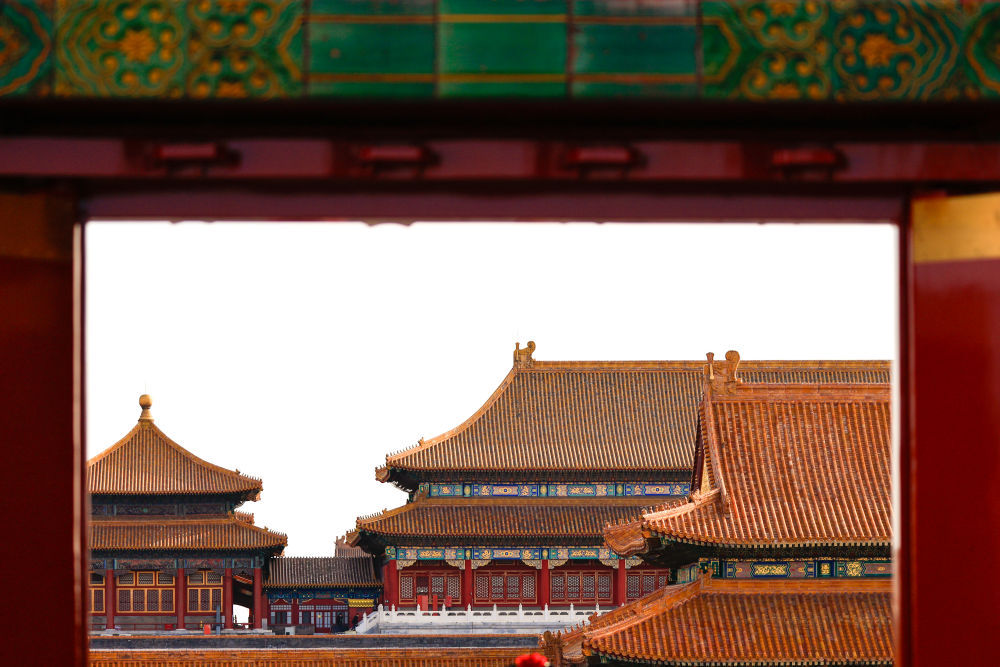

故宫博物院。图片来源:新华社 摄影 刘佳琪

□常江

2025年,故宫博物院迎来建院100周年的历史性时刻。文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是我们的宝贵遗产,更是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”,故宫用百年实践证明,文物的活力在于融入生活、回归社会、服务人民。

1925年10月10日,是一个载入史册的日子。“故宫博物院”匾额高悬于神武门上方,标志着这座昔日皇家禁地正式向民众敞开大门。这一转变,打破了数千年来文物为特权阶层独占的格局,开启了中国文物事业人民性的伟大觉醒。向民众开放,自此成为故宫博物院的基因,也成为贯穿其百年历程的关键词。

百年来,故宫的开放史就是一部文物回归人民的进步史。从最初仅开放少数宫殿,到如今超过80%的区域向公众敞开;从昔日游客只能在宫墙外窥探,到今天可以走进延禧宫、登上角楼、漫步城墙;从“非请勿入”的森严禁区到年接待千万观众的全球热门博物馆,故宫用一个世纪完成了从“禁城”到“人民的博物院”的深刻蜕变。

故宫博物院原院长单霁翔曾说:“要把一个壮美的紫禁城完整地交给下一个600年。”这“完整”二字,既指向文物的物质保存,更蕴含文化价值的全民共享。近年来,故宫博物院通过创造性转化和创新性发展,深度挖掘文物蕴含的文化、历史、艺术、科学价值,赋予其新的时代内涵和现代表达形式,让收藏在禁宫里的文物融入当代生活,服务人民美好生活需要,展现了旺盛的文化创新活力。从数字文物库上线超10万件高清影像,到AR技术让养心殿的历史场景鲜活重现;从微博、抖音等新媒体矩阵与“每日故宫”APP搭建起亲民桥梁,到“故宫猫”文物表情包、《我在故宫修文物》《上新了·故宫》等纪录片,让庄严历史变得可亲可感,成功圈粉年轻一代。

文物从不是锁在库房里的古董,而是活在人民生活中的文化基因。故宫的文物修复师让千年书画重焕光彩,不是为了束之高阁,而是为了让今人能够欣赏中华艺术的精髓;研究人员皓首穷经考证文物历史,不是为了孤芳自赏,而是为了厘清文明的发展脉络;教育人员设计丰富多彩的公共活动,不是为了完成任务,而是为了搭建古今对话的桥梁。正如纪录片《百年守护》所展现的,从太和殿除尘到地下排水系统探秘,从南迁文物的守护到三希堂的数字复现,每一份努力都在践行“文化共享”的初心。

百年故宫,见证的不仅是时间的流逝,更是文明的传承与发展。从皇家禁苑到人民博物院的嬗变,深刻诠释了“文物属于人民”的时代真谛。下一个百年,这座承载着中华民族集体记忆的文化宝库,必将在服务人民、启迪民智、传承文明的征程上谱写更加辉煌的篇章。

(好评中国系列评论栏目由中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持)

来源:红网

作者:常江

编辑:李意一

本文为理论频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://theory.rednet.cn/content/646954/63/15387683.html

时刻新闻

时刻新闻