□陈晓丹

“一”在中国文化中是个重要数字。万物从一开始,最终九九归一。“一”是开始,是回归,也是无穷大。

从北京到长沙的1号列车,同样内涵丰富,耐人寻味。

1975年9月25日,铁道部将北京至长沙的列车编号为1次,连接伟人毛泽东的故乡和首都北京。“1号”凸显出线路的重要性和特殊性。

这个令湖南人自豪、外省人羡慕的1号列车,自此落户在京湘铁轨上,将两个“红太阳升起的地方”紧紧相连。

▲北京到长沙的1号列车。(图源:“905交通广播”微信号)

长沙火车站前坪的火炬钟楼,见证了那个火热年代。

飞扬的火炬到了火辣辣的湖南,被设计成“红辣椒”。火苗朝上,取意是“风平浪静,国泰民安”。这个饱含时代印记和地方特色的火炬,至今都是长沙的经典地标。

北京和湖南,就像这趟列车,频繁往来互动。特别是在重要人才的涌现和流动上,深刻影响了近现代中国的历史走向。

1807年,湖南长沙人刘权之的一个举动,为晚清“中兴将相,什九湖湘”埋下伏笔。

刘权之官至军机大臣、体仁阁大学士,是清朝首位进入中央权力核心的湖南籍官员。他曾倡捐改建北京湖广会馆,以方便上京科考的湖湘学子,同时联络乡贤,寄情桑梓。

会馆还增设戏楼、议事厅,一时梅兰芳等名角荟萃,丝弦皮黄,余音绕梁,让这个湘籍人士在京联络的枢纽风靡京城。

▲北京湖广会馆。(图源:北京市西城区融媒体中心)

更可贵的是,刘权之以挖掘、培养湖湘才俊为乐。每有官员赴湘公干,他就嘱托对方留意长沙的可造之才。

除了在朝堂频频发声,他还直接下场挖人。

在他举荐下,湖南安仁学子欧阳厚均出任岳麓书院山长,掌教达27年之久,培养出曾国藩、左宗棠、胡林翼、郭嵩焘等近代名臣。

从刘权之挖人才,到欧阳厚均“弟子三千、名臣辈出”,湘籍人才前赴后继,才有了“一群湖南人、半部近代史”之说。

这套“京官举荐、书院育才、再入京华”的人才引育用模式,打破了清朝对“边省”湖南的偏见,构建起晚清湖南重臣的人才网络。

湖南人才“向上输送、向下反哺”的自如流动,成为早期连接京湘的重要渠道。

▲北京大学红楼新闻纸阅览室(第二阅览室),毛泽东曾在此工作。(刘岳/摄)

1918年6月,湖南长沙人杨昌济被聘为北京大学教授。

不久,青年毛泽东受老师杨昌济之邀到北京,同时组织湖南青年赴法勤工俭学。他奔走筹措出国留学经费,尽力为湖南青年“看天下”搭建起对外交流学习的窗口。

在杨昌济引荐下,毛泽东到北京大学图书馆担任“书记”工作。

毛泽东后来回忆:“30年前我为了寻求救国救民的真理而奔波,吃了不少苦头。还不错,在北平遇到了一个大好人,就是李大钊同志。”

在北大,毛泽东结识了陈独秀、胡适等新文化运动的领袖,更直接受到李大钊的影响,聆听《庶民的胜利》等演说,阅读《布尔什维主义的胜利》等文章,逐渐接触并确立了马克思主义信仰。

1919年底,毛泽东第二次赴京,率团掀起驱张运动。

他创办“平民通讯社”,揭露湖南军阀张敬尧“勒民种烟”“破坏教育”等十大罪状,联络在京湖南人士,召开声讨大会。

强大的舆论引发全国性讨伐浪潮,迫使张敬尧撤出湖南。

▲平民通讯社旧址——福佑寺。(图源:中国军网)

从辛亥革命至五四运动时期,京湘两地“以京为台、向湘辐射”的革命模式,为后来的中国革命活动积累了组织经验与人脉资源。

湖湘文化“敢为天下先”的革命性和霸蛮精神,使革命者如繁星闪烁。

这些进步力量以北京为核心,策源革命、传播思想、组织斗争。

中共一大13人中有4人是湖南籍,全国53名早期党员中,湖南籍有20余名。

新中国成立后,中国共产党第一代领导集体中,毛泽东、刘少奇、任弼时是湖南人。1955年解放军第一次大授衔,10位元帅中有3位湖南人,10位大将有6位湖南人,湖南籍上将、中将更不在少数。

毛泽东在中共中央从西柏坡起程前往北平时,曾说:“今天是进京的日子,不睡觉也高兴啊。今天是进京‘赶考’嘛。”“我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。”

在“赶考”的要求下,在京担任要职的一代代湘籍人士,延续了湖南与北京的联系,推动两地战略协同,“考出好成绩”。

▲1920年1月,毛泽东(左四)与湖南进步团体辅社成员在北京陶然亭合影。(图源:七一网)

晚清至民国,“经世致用”的湖湘学风随湘籍人才入京,与京城文化“符号互认”,气象万千。

北京湖广会馆的戏台,不仅有京剧端庄大气之美,也有花鼓戏、湘剧的高亢激昂。梅兰芳曾说,他的表演就汲取了许多湘剧的养分。

五十多岁定居北京的齐白石,画风大变,融湖湘灵气与京派典雅于一炉,成为中国炙手可热的艺术顶流。

更多文化名流,如欧阳予倩、周立波等,在戏剧、文学等领域走上京湘结合的路线,开时代新风。

在抗战烽火中,还有条特殊的京湘纽带。1937年11月,北大、清华、南开为抢救中国教育火种,迁至长沙,组建“长沙临时大学”,即西南联大的前身。

▲“长沙临时大学”校址。(图源:湖南省文史研究馆)

长沙韭菜园留下西南联大的“湖南起点”,该校在湖南办学不到一年,便培养出大量专业人才,其中不乏后来成为学科领域领军人物的学者。新的教育模式打破了地域限制,为湖南保留了知识传承的火种。

1938年,长沙临时大学迁往昆明,途经湖南益阳、常德等地,得到湖南民众的积极帮助。湖南的山水与质朴民风打动着联大师生,更坚定了联大的踏实学风。

哲学家金岳霖在联大期间完成《论道》一书,“追求真理、不避艰苦”的治学态度,融入了湖湘人的坚韧特质。

语言学家杨树达在联大开设《说文解字》课程,结合湖湘“重实证”的治学传统,服务于战时文化普及。

抗战胜利后,金岳霖、杨树达等人积极举荐湘籍人才,推动湖南学者到北京高校交流,这批人成为京湘教育协作的“隐性桥梁”。

源自历史的京湘教育情谊,同样照进新中国。

1974年,湘潭大学复校,来自北京大学、清华大学等近90所名校的教师,奔赴湘大,扎根湘大,成为湘大最初的建设者。

在北京高校的支持下,湘潭大学、湖南大学、南华大学等都有质的飞跃。

2024年底,湖南再次与北大牵手,欲借北大智库资源优势、高素质人才引进,对湖南发展提出“手术刀”式解决方案。

京湘两地文化教育在长期互动中相互渗透,形成“湖湘精神入京华,京华文化融湖湘”的互动格局。

▲2024年12月10日,湖南省人民政府与北京大学在京签署新一轮战略合作协议。(图源:湖南省人民政府门户网站)

时代奔驰,勇毅者总会在潮头相遇。

从1/2次到T1/2次、D1/2次,“1号列车”从交通上强化着京湘两地硬核的物理联结。

中关村与湖南三一重工、中联重科的合作,助力湖南制造业提质升级,走向世界。

北京人形机器人创新中心与湖南湘江时代机器人研究院有限公司签署战略合作协议,携手擘画智能制造新图景。

央视等媒体热心推广湖南的历史文化、革命文化和现代文化,让锦绣潇湘走向全国,更进一步成为世界级旅游目的地。

北京协和医院、301医院与湖南省人民医院、湘雅医院等建立合作机制,推动京湘医疗资源同频共振。

湖南在新时代征程上阔步前行,迫切呼唤高质量人才。

这一次,湖南把期待的目光投向“1号列车”出发的地方。

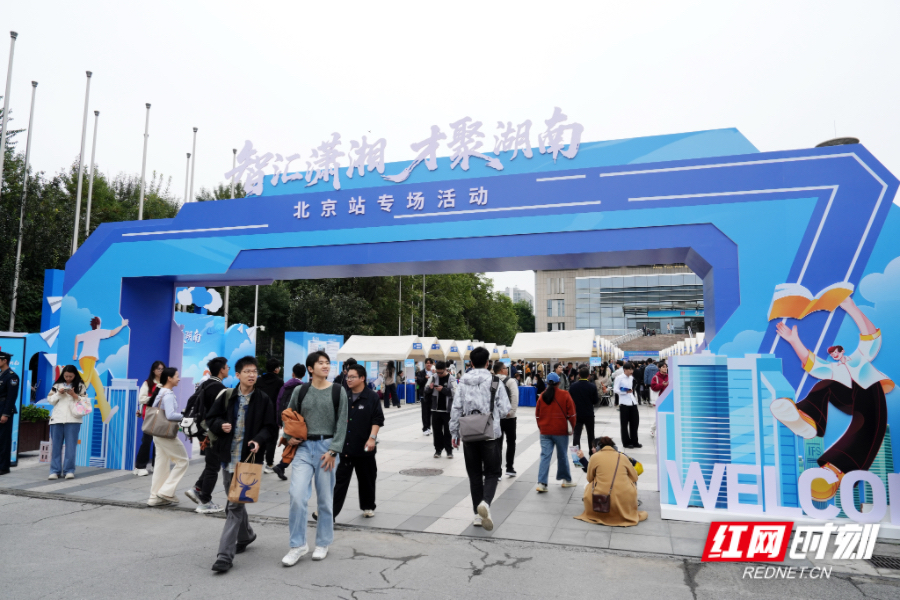

▲10月12日,“智汇潇湘 才聚湖南”专场招聘会(北京站)在北京大学举行。

10月12日,“智汇潇湘 才聚湖南”北京站专场招聘活动在北京大学举行。476家用人单位、近1.5万个诱人岗位,传递的是温情的湖湘家书,也是诚恳的招贤令。

为什么是北京,为什么是北大?

一如当年刘权之在北京打通湖湘人才“向上输送、向下反哺”的机制,今日湖南期待更多好儿郎回故乡、建家乡,也期待更多外省人才由京入湘,在湖湘大舞台上书写新时代的新篇章。

这是韶山与天安门的共鸣,是两个“红太阳升起的地方”彼此依赖、再次因“人的故事”站到了一起。

今天的湖南,为引凤来栖做足内功。承诺“买得起房子,娶得起娘子,养得起孩子”的长沙,正以高创富机遇、低生活成本,以现代气息、幸福感拉满的状态,为年轻人提供更优渥的梦想沃土。

“背起双肩包出发,创业就业到湖南”,湖湘大地恭候每一位有志者。

一缕光芒,从两百年前的湖广会馆透过,正照亮无数奔跑的“双肩包”。

来源:红网

作者:陈晓丹

编辑:罗倩

本文为理论频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://theory.rednet.cn/content/646954/58/15350548.html

时刻新闻

时刻新闻